- blog

- album

- (089)-952-1777

- mituba@mituba.net

幼稚園の日記(ブログ)

2021年4月27日 火曜日

《 赤コース 》

1つのものから色々な遊び方を見つける子ども達ですが、今日も遊ぎ場の広い園庭でフラフープを使った遊びがいくつも繰り広げられていました。腰で回して競争するチーム。転がしてもらったフラフープを追いかける年少児。キャッキャと笑いながら遊ぶ友達を見て遊びに加わり、遊びの輪が広がっていました。年長の女の子3人組は、自分の色を決めてフラフープを選ぶと、その色と同じ小さなボールを探し、ごっこ遊びをしていました。そんな遊びもあるのかと驚きつつも、遊びの中で色を意識して選び、それを共有して遊ぶ姿に感心しました。

遊びの中で、子どもの「みて、みてー!」が絶えません。出来るようになったことを嬉しそうに報告してくれます。縄の遊具では、先週逆上がりに何度も挑戦していたきりん組のSちゃんは、休みの間に公園で練習して出来るようになったと、遠くにいた私の手を引っ張ってきて見せてくれました。

園に戻る帰り道、昨日と同じように年長児は年少児と手を繋ぎ、沢山動いて「お腹がすいた〜」と言いながらも、しっかりとした足並みで歩いていました。泣いている子に対して「今から幼稚園帰って、ご飯食べたら帰るんよ〜」と教師に言われなくても話す年長児や、急な坂道に「ゆっくりでいいよ、危ないからね」と気をつかう子、園に戻る道中でも子ども達の優しさをたくさん感じることの出来た日でした。

ちなみに3週間前に年長組になったばかりの子ども達が、しっかりお兄さん、お姉さんしている様子に心が温かくなり、この1年がとても楽しみになりました。

《 青コース 》

「今日は泥団子を作る日にするんだ。」と言って年長さんを誘って教えてもらっていた年少組のTちゃんやR君、「踊りを踊りたいから曲かけて!!」と言ってきたK君、「トマトさんは大きくなったかな?」と言いながら「トマトさんおはよう!!」と声を掛けに行くSちゃん等、日に日に「〇〇をしたい!!」と目的をもって登園してくる年少さんが増えてきました。

そんな中、人気のコーナーの一つ色水コーナーにも、ひまわり組の子ども達が集まって花をつぶしてきれいな色水を作っていました。すると、そこへ富田先生が何やら怪しい液をもってきて、R君の作っていた色水にポトポトと落ちました。すると、「フワ―」っと、色が変わりました。その瞬間、R君の表情は何とも表現できない新しい発見をした表情をしていました。因みに、その液は「酢」で酢は色を鮮やかにする効果があるのです。子ども達には魔法の水と言って時々利用しています。

その後、室内に入ってセロハンテープを使った廃材遊びをしました。年少さんの廃材遊びには、生まれて3年間の経験が見られました。「公園のイス」を作ったMちゃん、「お茶を飲むやつ。」と言ってコップを作り使って見せてくれたHちゃんなど、一つ一つに意味があります。題名だけではありません。セロハンテープを初めて使ったR君には箱にペタペタ貼られたテープ一つ一つに意味があります。幼稚園の生活や経験、全てが意味のある子ども達の今の時間を一緒に楽しみたいと感じた一日でした。

2021年3月19日 金曜日

昨日、数輪咲き始めた三葉幼稚園の桜ですが、今日はさらにたくさんの桜の蕾が開いていました。自由登園で来ていた年長さんから桜が咲いていることを聞いていた年中組の女の子達が「1、2、3、4・・・。」と何輪咲いているか数えていくと、「先生!36個咲いとった!咲きそうなやつがまだまだいっぱいあったよ!」と嬉しそうに教えてくれました。卒園式の時にはまだ蕾だったチューリップも花を咲かせ、子ども達の笑顔とお花がいっぱいの幼稚園の園庭です。

今日は令和2年度最後の登園日でした。子ども達は新しいクラスが分かること、今日で今のクラスが最後になることの両方の思いをもって登園してきた様子でした。昨日の職員会で終園式の時間はなるべく短くして、新しいクラスの発表や準備に時間を使えるようにしようと話し合いました。終園式では「お兄さん、お姉さんになるのが楽しみだね。」と園長から声を掛けてもらって、子ども達は新しいクラスの発表に心をワクワクさせていました。そして、「もうすぐみんなは、年少さん。。。年中さん。。。年長さん♪」と思い出のアルバムの歌詞を替えて歌って、ワクワクとドキドキを胸にお部屋に帰りました。部屋に帰ると新しい帽子を先生から配ってもらって被ると、みんなにこにこ笑顔でちょっぴりお兄さん、お姉さんの顔になっていました。

帰りのバスでの出来事です。ぱんだ組のSくんは、「お母さんに新しい帽子を見せて、びっくりさせたいんよ!」と言って、バス停に着くとそっと帽子を体の後ろに隠してバスを降りていきました。そして、「じゃーん!」と嬉しそうに新しいクラスの帽子を見せると、お母さんはとても驚いた様子で、「よかったね!年長さんになるのが楽しみだね!」と一緒に喜んでくれていました。

令和2年度を振り返ると、「こんな時だからこそ、できることは何か」を考え、知恵と工夫を凝らして子ども達が主体の保育や行事をやり遂げてきました。保護者の方々には、そうした保育、行事にご理解とご協力をいただき、又たくさんの温かい声も掛けてくださって、本当にありがとうございました。令和3年度も教職員一同、一丸となって子ども達のために頑張りたいと思います。春休み明けに新しく入園してくる子ども達やお兄さん、お姉さんになった進級児達に会えるのを楽しみにしています。

コメント (「令和2年度 終園式」 ひまわり組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)

2021年2月1日 月曜日

あっという間に1月が終わり、今日から2月の始まりです。

生活発表会まで約1ヵ月になりましたが、今朝は年長児達が大きな段ボールを友達と協力しながら、いそいそと2階のテラスに運んでいました。テラスを覗いてみると「〇〇やさん」と文字を書いているグループがいました。何を作っているのか聞いてみると、「劇で使うお店の看板よ!」と笑顔で教えてくれました。又、段ボールを広げて絵を描いているグループもあって、子ども達の中で物語のイメージが広がっていることが感じられました。

そんな中、ホールの舞台に集まって練習している年長のグループに園長が声を掛けていました。役の演じ方のヒントをくれたようで、話しを聞き終えた子ども達は、舞台をドシンドシンと踏み鳴らしながら力強く舞台を歩き始めました。どうやら大入道の役のようです。役になり切って演じることが楽しくなってきて、ドシンドシンは続きます。

こうしたエピソードをこれからブログで紹介していけると思うので、楽しみにしていてください。

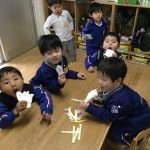

節分の日を前に、ひまわり組では手巻き寿司ごっこをしました。子ども達の手巻き寿司の話は園長が発案したもので、「節分の日に子ども達が自分でお寿司を巻いたら楽しんじゃない?」と考えてくれました。

そうなると教師達は、新聞の広告や裏紙をのりに見立てて廃材や包装紙を切っておいて、具材を巻くことを想定した環境を作り、手巻き寿司ごっこを遊びの中で始めました。たまたま年少の月刊絵本には恵方巻の話があったので、その写真を見ながら話していたのですが、絵本の具材は5種類なのに対して、明日作る手巻き寿司は7種類の具材を巻くことを伝えると、「すごーい!たくさんや!」「巻くのが楽しみやね!」と期待を膨らませていました。

のりの紙の両端を折って最後に下を折り返すと、あっという間に年少児でも簡単に、手巻き寿司?ができあがります。そして、できあがったお寿司を手に、「あーん!」と大きく口を開けて食べる真似をしたり、友達と食べさせ合いこをしたりして、明日の節分が待ち遠しくてたまらない様子の子ども達です。

コメント (「手巻き寿司ごっこ、楽しい♪」 ひまわり組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)

2020年12月15日 火曜日

昨日の園庭のいちょうのじゅうたんは、厚く積もって更にふかふかになっていました。そこにやって来たきりん組のRくんは、早速友達を誘って熊手を持つと、いちょうの葉っぱを集め始めました。その様子を周りで見ていた年中児達も手押し車や荷台付きの三輪車を持って来て、落ち葉を入れてはそこに運んで山のように積み上げて、「いちょうのお城山ができた!」とみんなで大喜びしていました。すると、「ここに穴をあけたら、鳥の巣ができるよ。」と、以前に松葉を集めてチクチク山や鳥の巣を作ったRくんが言いました。そして、いちょうの山に穴をあけて寝転ぶと、ふかふかの鳥の巣ができてとても満足そうでした。自然物を使って、自分達で遊びを考え出していく三葉っ子達は、遊びの天才です。

昨日の午後にレインボーファームの方が、年長児が苗を植えて収穫した80㎏のもち米を届けてくださいました。それを子ども達に見せようと袋に表示を付けてテラスに置いていたのですが、それを見た園長が一工夫付け加え始めました。大きなタライと一升枡を持って来ると、もち米を枡に入れて子ども達が見えるように置いたのです。すると早速、「これ何なん?」と子ども達が集まってきて、「このお米、白いよ!」と白米ともち米との違いに気付いたのでした。そして、『おもちつきでおもちになるよ』という表示を読みながら、「おもちつき楽しみやね!」と嬉しそうに顔を見合わせていました。園長が手を加えるまでは、表示はしているものの米袋に入ったままのもち米に誰も興味を持ちませんでした。しかし、子ども達が見えるようにしたことや枡に入れたことで、気づきや発見、おもちつきへの期待につながり、環境の出し方の大切さを改めて感じさせられました。

ひまわり組では、金曜日のお楽しみ会の集合写真が出来上がったので、部屋に飾っていたクリスマスの飾りと一緒にアルバムに貼っていきました。すると、Eくんが「先生、紙がほしいんよ。」とクレヨンを持って来ました。そして、紙をもらうと人を描いて「これはサンタさん。」と言って、次に空を青く塗り、山や雲を描いていって、「サンタさんがお空を飛びよんが見えたんよ!」と嬉しそうに話しながら、はさみで切ってアルバムに飾っていました。お楽しみ会の日。プレゼントを届けてくれたサンタさんに「ありがとう!」とお礼を言って、空に向かって手を振っていた子ども達。なかでもEくんは、サンタさんがプレゼントを届けてくれたことや空を飛んでいるサンタさんが見えたことがとても嬉しくて、印象深かったようでした。学期末には2学期のアルバムを持ち帰りますので、ご家庭で見返しながら、子ども達のお話を聞いて欲しいと思います。

コメント (「子どもの思いがいっぱいのアルバム♪」 ひまわり組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)

2020年11月20日 金曜日

暖かい晴れの日が続いていましたが、昨晩久しぶりに雨が降り、今朝は園庭の地面に少し水たまりができていました。それを見つけた子どもたちは裸足で飛び出して行きました。手足がすごいドロドロになっても、無心で楽しそうに遊んでいました。

園庭の真ん中に昨日からできているサッカーコーナーでは、年長さんが真っ先に場所を確保しているのですが、今日はお店屋さんで忙しい年長さんを横目に年少さんが占領していました。しかし、途中から年中さんが入ってきたので危険だからと交代しました。年中さんがお部屋に入った後、チャンスがやってきました。年長さんは手話があるので、サッカーコーナーは誰もいません。「今がチャンス!」と興味のある年少さんが嬉しそうに走っていき、少し緊張した様子でビブスを着て、その場に立つと嬉しそうにボールを蹴っていました。

一方その頃、年長さんの手話では普段あまり集中力がない子も、山中先生の流れるように綺麗で、そして、魅力的なお話に吸い込まれるように集中して聞いていました。私が乗っていた送迎バスでは、毎朝すごく嬉しそうに習った手話を年中さんや年少さんに教えてあげていました。私は子どもたちが友達同士で教えあって覚えている所を見たことはあるのですが、直接、山中先生から指導を受けているところは初めて見ました。ただ手の動きを覚えるだけでなく、その歌詞の意味を理解し感情を込めてすることが大切だということを教わりました。いっぱい遊んで主体的な生活を大切にする保育だからこそ、全体で集中して学ぶ機会を設けることも、これから生活していく上で、とても大切なことだと思いました。降園前にひまわり組では、手話を覚えた年長さんが来てくれて、「あの青い空のように」の手話を教えてくれました。年少さんもすごく真剣に聞いていて、部屋の端で遊んでいた子も手話が始まった途端、静かに座って見ていました。運動会でした「さんぽ」の手話も遊びの中でも楽しんでいるので、また年長さんに手話を教えてもらって、いろいろな経験をさせていきたいと思いました。

昼前には、地震と火災の避難訓練がありました。今回は地震や火事の時に逃げる練習がなぜ大切かという園長の放送のおかげで、泣く子も少なく冷静に参加していました。放送で火事が起きた時にはマスクやハンカチで口と鼻を覆って避難することを聞いた、ちゅうりっぷ組のSくんは、ハンカチがないことに気づくとロッカーに走って行って、とっさにマスクをかけていたそうです。いつ地震、火事など災害が起こるかわからないので、常に緊張感をもって、正しい判断と指示ができるようにならなければと思いました。

コメント (「集中!!集中!!」ひまわり組 阿部葉月 はコメントを受け付けていません)

2020年10月26日 月曜日

日に日に秋が深まり、今日は日本晴れで澄み渡る青空の下、三葉の子どもたちは元気いっぱいで戸外で走り回っていました。運動会の余韻で運動会の踊りの曲が流れると楽しそうに踊り始めます。

3歳児も幼稚園に来て半年たった今では、少しボコボコしていた泥団子もつるつるに綺麗な泥団子が作れるようになっていました。滑って登りにくいドームも上手に縄を掴んで登ったり、手と足や膝の摩擦を利用して嬉しそうに登っている姿があります。今まで1歩も進めずぶら下がっているだけだった子も、日々練習をしていて端から端まで出来るようになっていました。半年たって、すごい成長が見られました。

昼前ぐらいからは各クラスで実習生が考えた遊びが始まりました。実習生が考えた遊びで「何が始まるのかな」とすごく目を輝かせていました。ハロウィンが近いということで、ひまわり組ではおばけ作りをしました。廃材を使って立体的なおばけを作っていたり、ストローと絵の具を使った“吹き絵”というやり方で遊んだりしていました。廃材を使った遊びでは、前までハサミの持ち方もわからなかった子が上手に持てるようになっていて、集中してハサミを使っている姿が見られました。吹き絵では、上手にストローで絵の具を吹いて色を混ぜて遊んでいました。あまり絵の具を使う機会がない年少クラスだから、今日、いつもと違う絵の具の使い方をやっていてすごく楽しんでいました。落ちたゴミら掃除好きな子が嬉しそうに手伝ってくれました。

他の実習生がいるクラスでは“なんでもバスケット”をしたり、“しっぽとり”をしてすごく楽しそうに遊んでいました。朝は寒いので、風邪をひかないように室内にとどまってしまうのではなく、戸外に出てたくさん体を動かして三葉幼稚園ならではの免疫力をつけていきたいです。

明日は年長、年中赤コースのさつまいも掘りです。子どもたちもすごく張り切っていたので、先生も気合を入れて頑張ります。

コメント (「遊びの中の成長」 ひまわり組 阿部葉月 はコメントを受け付けていません)

2020年10月12日 月曜日

年長児が植えたもち米が実り、稲穂が垂れて黄金色に色づきました。又、年中児のコスモスも薄いピンクや濃い赤紫の花を咲かせて、秋の訪れを伝えてくれています。夏の日差しで弱り、枯れて落ちた桜の葉に混じって、黄色く色づいたイチョウの葉を見つけて拾った園長は、子ども達の目に留まる所にそっと置きました。すると、登園してきた子ども達が気付き、「イチョウの葉っぱで花束作りがしたいな。」と秋が深まることを楽しみにしていました。

9月のブログでのこと。駐車場のゴーヤを園長が幼稚園に持って来てくれた記事を載せていましたが、熟れたゴーヤは破れて、落ちた種を子ども達と拾ってしまっていたのですが、9月のシルバーウイークの間に、暗い保育室に置いていたことで発芽してしまったのです。休み明けにきりん組の子ども達に見せると、「植えたい!」と言って、すぐに看板を作り、水やりもして今も大切に育てています。双葉も大きくなり徐々に生長していますが、熱帯植物のゴーヤを寒くなっていく季節に、どうやって育てていくかをきりん組の子ども達と考えていきたいと思っています。

運動会まで残り4日です。今朝は運動会当日と同じ準備をして、プログラム1番から通して練習を行いました。今年はコロナ対策として約90分に内容を収めて午前中に2部共終わらせるということで、いかにスムーズにスピーディーに種目を進めていくかを教師も子ども達も工夫しながら練習しています。残りの保育日を大切に、本番に向けて子ども達と運動会の準備も進めながら、気持ちを盛り上げていきたいと思います。

ひまわり組では、聖カタリナ短期大学の実習生の総合実習で「魚作り」をしました。先週の金曜日から今日の魚作りを楽しみにしていた子ども達の中には、「先生!魚を作る廃材を持ってきたよ!」と準備してくる子もいました。作り始めた男の子の中には、廃材をくっつけたりつなげたりして次第に大きな魚にしていって、教師や実習生の予想を上回るほどの大きなサメやクジラを作り、とても満足そうにしていました。又、保育室の端の方では、「自分で作った魚を釣りたい!」と竿を持って来て、魚釣りを楽しんでいる子もいました。6月の梅雨の時期から魚釣りを楽しんできた子ども達は、釣る楽しさと作る楽しさを経験していて、運動会の魚釣り競争も楽しんでいます。

コメント (「もうすぐで運動会だね!」 ひまわり組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)

コメント (「1つのものから色々出てくる遊び」 きりん組 大隅 咲 「年少さんの目に映るもの!!」 ひまわり組 河野拓成 はコメントを受け付けていません)